|

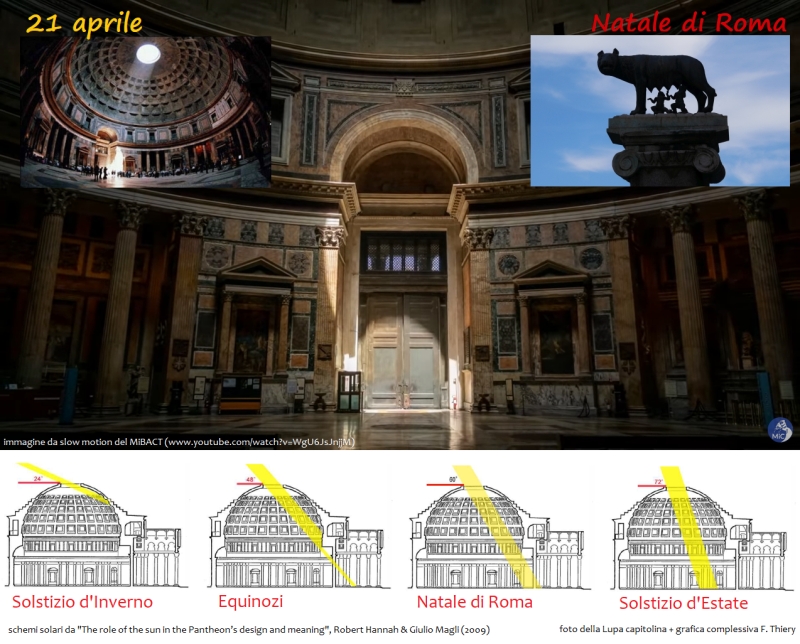

Il 21 aprile, Dies Romana, data tradizionale della fondazione di Roma, è il giorno in cui i raggi solari, entrando dall'oculus del Pantheon (il grande foro circolare presente alla sommità della cupola), al mezzogiorno locale hanno l'inclinazione giusta per andare a colpire il portale fino alla sua base, investendo quindi completamente di luce l'ingresso dell'edificio.

L'imperatore in quella simbolica ricorrenza, varcando a mezzogiorno la soglia del tempio, era totalmente immerso nella luce, e faceva il suo ingresso pienamente accolto dal Sole, a sugellare il simbolico legame tra il popolo di Roma e gli dei, con l'ausilio di uno dei primi effetti scenografici della storia, grazie a questo enorme "occhio di bue" naturale puntato sul punto giusto del "palcoscenico" nel momento appropriato dell'anno.

Del resto, secondo diversi studiosi, uno degli aspetti fondanti del progetto del Pantheon risiede proprio nel fatto che l'edificio sia stato concepito come testimone simbolico della "solarizzazione" dell'imperatore e della natura divina del suo potere. Sembra, invece, poco plausibile che si trattasse di un tempio dedicato (come farebbe credere l'etimologia greca del nome) a tutti gli dei pagani, e probabilmente "Pantheon" non era neanche il nome ufficiale ma una sorta di soprannome, dovuto forse alla presenza al suo interno di statue di diverse divinità, fra cui Marte e Venere, o al fatto che la sua cupola emisferica, vista dal basso, ricordi la volta celeste, per l'appunto la dimora degli dei.

E' quindi molto quotata, fra le ipotesi sui motivi per cui questo edificio sia stato concepito e costruito, l'idea di un forte collegamento simbolico con il percorso apparente del Sole nel corso del ciclo annuale, e in particolare con la ricorrenza del Natale capitolino.

Vale la pena ricordare che, essendo la facciata e quindi l'ingresso del Pantheon rivolti a Nord (orientamento assolutamente inconsueto nei templi dell'antichità, sia quelli greci che quelli etruschi e romani erano generalmente rivolti a Levante o a Mezzogiorno, e permettevano quindi al Sole di entrare tutto l'anno dalla porta d'ingresso, in certe ore della giornata), l'oculus è l'unica apertura di questo monumento da cui i raggi solari possano entrare all'interno dell'edificio, qualsiasi giorno dell'anno consideriate.

In particolare, le dimensioni del foro sono state scelte in modo che nel semestre invernale (cioè nel periodo fra l'Equinozio d'Autunno e quello di Primavera) il fascio solare resti confinato nella metà superiore dell'edificio, senza mai scendere sotto al bordo inferiore della cupola emisferica, ovvero senza mai illuminare direttamente la cella cilindrica sottostante (l'altezza di quest'ultima, vale la pena ricordarlo, è pari al suo raggio, ovvero al raggio della cupola stessa, quindi l'ideale completamento di quest'ultima corrisponde a una sfera perfettamente inscritta nello spazio interno del Pantheon, tangente al piano del pavimento nel punto sotto la verticale dell'oculus): nel giorno del Solstizio d'Inverno, la chiazza illuminata raggiunge ovviamente la massima altezza sulla parete interna della cupola, ma per tutto il resto del semestre in questione non si abbassa comunque mai nella metà cilindrica dell'edificio, lasciando quest'ultima al buio e al freddo.

Nei due giorni equinoziali, il fascio solare a mezzogiorno scende a "toccare" il bordo inferiore della cupola, correndo oltre quest'ultimo a illuminare la griglia di bronzo che si trova sopra al portale (e divenendo, pertanto, visibile dall'esterno, filtrando dalla grata stessa); nel semestre che va dall'Equinozio di Primavera a quello d'Autunno, la luce del Sole giunge a percorrere anche la metà inferiore dell'edificio.

In particolare, nel mese che intercorre fra l'Equinozio di primavera e il Natale di Roma, la macchia di Sole a mezzogiorno scende gradualmente lungo il portale, fino a toccare il pavimento alla base del medesimo, e quindi a illuminare completamente l'ingresso dell'edificio, per l'appunto il 21 aprile (ai tempi di Adriano, quando venne ricostruito il monumento dopo gli incendi e il fulmine che avevano distrutto quello di età augustea, il ritardo del calendario giuliano era ancora minimo, dell'ordine di un giorno, per cui lo scostamento da quello gregoriano non era apprezzabile, e per questo motivo la data coincide anche ai giorni nostri).

Dopo questa data, la macchia illuminata a mezzogiorno inizia a "camminare" sul pavimento verso l'interno del monumento, e nei mesi fra fine aprile e fine agosto riesce infatti, nei vari momenti della giornata, a illuminare anche alcune porzioni delle nicchie e rientranze che si aprono lungo la geometria circolare, fino a raggiungere nel giorno del Solstizio d'Estate il punto più interno della pianta di base (ovviamente non arriva mai al centro, cioè sotto la verticale dell'oculus, visto che il Sole alle nostre latitudini non sale mai allo Zenit), e poi tornare a camminare verso l'esterno, fino a ripercorrere l'ingresso alla fine di agosto, risalire gradualmente il portale nel mese seguente, e tornare confinata all'emisfero della cupola dopo l'Equinozio d'autunno.

Impossibile, in questo contesto, non citare l'intrigante ipotesi che l'insolito orientamento del Pantheon verso Nord (rispettato, secondo molti studiosi, già nella prima versione del monumento, quella fatta edificare da Marco Agrippa, genero di Augusto, nel 27 a.C.) derivasse dal voler commemorare l'apparizione della cometa (Sidus Iulium) che si narra essere comparsa per sette giorni in cielo, per l'appunto verso l'orizzonte settentrionale, nei giorni dei Giochi che Ottaviano (non ancora Augusto) fece celebrare nel luglio del 44 a.C. in onore di Giulio Cesare, quattro mesi dopo le Idi di marzo.

Tale evento astronomico, come ci narra Plinio, venne interpretato dal popolo come segno del fatto che l'anima di Cesare era stata accolta tra gli dei immortali, e proprio da ciò prese avvio il percorso che portò alla divinizzazione dapprima del Divo Giulio, e poi della figura dell'imperatore romano in carica. Una trentina di anni dopo, la comparsa di un'altra cometa (quella di Halley, il cui passaggio è datato intorno al 17 a.C.) venne probabilmente utilizzata da Ottaviano Augusto (come sembrano dirci i reperti numismatici dell'epoca), ormai divenuto imperatore, per richiamare al popolo la propria discendenza da Cesare, ovvero la natura divina del proprio potere.

In relazione alla cosiddetta "Cometa di Cesare", così scrive l'astrofisico Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope Project: si tratta di un fenomeno celeste di grande fascino, che ha generato una foltissima letteratura scientifica, parte della quale ne mette in dubbio la natura. Halley stesso si cimentò con la questione. A voler riassumere parecchio, sul tavolo ci sono alcune osservazioni cinesi di una cometa del 44 a.C. (dunque compatibili con l'epoca della morte di Cesare), seppur con qualche problema di "tempismo" (significativo ritardo) rispetto alla congiura contro l'illustre romano, assieme a non accuratissimi riferimenti romani ad un tale astro (in Europa solo molto più tardi le osservazioni cometarie sarebbero state registrate con adeguata precisione), il che rende una valutazione dell'orbita alquanto complicato.

Ad ogni modo, riprendendo le parole di Augusto ("in regione caeli sub septentrionibus"), alcuni le riferiscono appunto ai "Sette Buoi" celesti, ovvero al Grande Carro, altri le intendono come una definizione dell'aggettivo "settentrionale". Fatto sta che una cometa può transitare ben a nord nel cielo: passaggi tra le stelle del Grande Carro avvengono regolarmente.

Il Pantheon di Agrippa, distrutto prima nell'80 d.C. dal fuoco e poi nel 110 d.C. sotto Traiano da un fulmine (“Pantheum Romae fulmine crematum est"), venne interamente ricostruito dall'imperatore Adriano fra il 112 e il 124 d.C., con le caratteristiche sopradescritte dal punto di vista del cammino dei raggi solari all'interno dell'edificio nei vari momenti dell'anno, compresa la sincronia con il 21 aprile (data celebrativa che, nel frattempo, era stata istituita dall'imperatore Claudio nel 47 d.C., nell'ottocentenario della fondazione della città), sugellandone il ruolo altamente simbolico nel millenario percorso dell'Urbe Eterna.

P.S. statisticamente, quando si parla del Panthoen e della sua cupola, c'è sempre qualcuno che se ne esce con la leggenda metropolitana secondo cui la pioggia, per ragioni metafisiche perse nella notte dei tempi, non riesca a entrare dall'oculus (che ha un diametro di quasi 9 metri, per la cronaca) e lasci all'asciutto l'interno dell'edificio. Mi dispiace deludere tali magiche aspettative, ma sulla pavimentazione del Pantheon, vedi tu, ci sono 22 forature a far da tombino per la scolatura dell'acqua piovana, con l'ausilio della lieve convessità del pavimento stesso, ad evitare che l'interno si allaghi. Con buona pace della leggenda, se vi trovate sotto all'oculus quando piove, ebbene no, non c'è nessun campo di forza misteriosa che tiene fuori l'acqua, dovete aprire l'ombrello.

Guarda il video in slow motion prodotto nel 2020 dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

|