|

150 ANNI DOPO Il passaggio della piena morbida del Tevere nella giornata del 29 dicembre 2020, con le banchine sottostanti i muraglioni superate di circa 1 metro dal livello del fiume, dopo le piogge che il giorno 28 avevano interessato diffusamente l'intero bacino, con precipitazioni più abbondanti sulla parte media e alta del medesimo, in particolare sugli affluenti di sinistra.

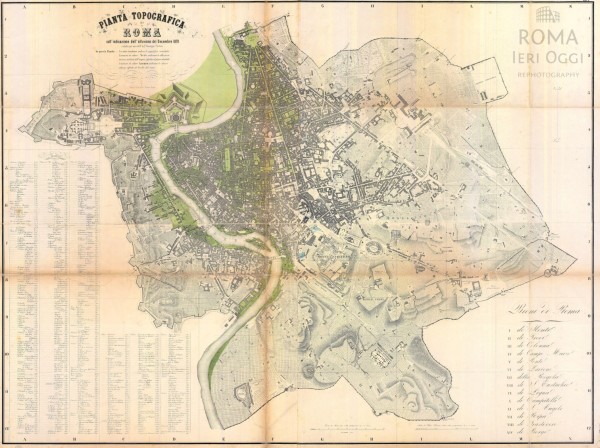

Proprio in questa occasione cadevano 150 anni dalla storica alluvione di Roma del 28 dicembre 1870: quel giorno, facendo registrare un evento di piena eccezionale come non si verificava dal 1637, il Tevere raggiunse i 17,22 m all'idrometro di Ripetta con una portata di 3300 m3/s, allagando gran parte delle vie e delle piazze principali del centro storico dell'Urbe, compresi Via del Corso, Piazza Navona e Piazza del Popolo, oltre a sommergere il limitrofo quartiere di Prati, dove l'acqua raggiunse i 3 metri di altezza sul piano stradale, invadendo anche i primi piani degli edifici. L'alluvione paralizzò la città, devastando abitazioni e botteghe e arrecando ingenti danni a monumenti, affreschi, arazzi e opere architettoniche.

Tale evento, giungendo proprio nel momento in cui si stava per trasferire la Capitale a Roma dopo la breccia di Porta Pia del 20 settembre, portò alla decisione di costruire i muraglioni a protezione del tratto urbano, non potendo accettare l'idea che la Capitale del neonato Regno d'Italia andasse così drammaticamente sott'acqua a ogni piena eccezionale del suo fiume, evento certamente non frequente, ma che nei secoli precedenti era abbondantemente documentato essersi periodicamente riproposto.

Già con la piena straordinaria del 1900, primo banco di prova dei muraglioni in avanzato stato di completamento, gli impatti sulla città furono molto limitati, e la piena eccezionale del 1937, a muraglioni ormai ultimati da un decennio, causò modesti allagamenti solo nella parte a monte del tratto urbano (Ponte Milvio), che a tutt'oggi resta quella più a rischio durante eventi di piena importante.

Al giorno d'oggi, comunque, eventi di piena eccezionale sul Tevere (ovvero capaci di portare il livello a Ripetta a superare la soglia dei 16 metri, e la portata a 3000 m3/s e oltre) non sono più possibili, dal momento che nel corso dei decenni, lungo il corso del fiume, sono state realizzate una serie di opere idrauliche, le quali, oltre a scopi idroelettrici, servono a esercitare la funzione di governo delle piene, tramite la regolazione dei deflussi dagli invasi artificiali presenti sul bacino, per concorrere a limitarne gli effetti, compresi quelli capaci di minacciare la Capitale. Tra queste opere, la più importante è stata la realizzazione (negli anni sessanta) dalla diga del bacino artificiale di Corbara, nella zona di Orvieto.

Non è quindi un caso, che l'ultima piena eccezionale sia rimasta quella del 17 dicembre 1937 (livello a Ripetta di 16,84 m), nonostante da allora non siano certamente mancati eventi perturbati capaci di scaricare, lungo il bacino del Tevere, quantitativi di pioggia pari o superiori a quelli che, nei secoli addietro, portavano il livello del fiume ben oltre la soglia dei 16 metri.

La piena più importante in questi 83 anni (e unico superamento della soglia dei 13 metri dalla costruzione della diga di Corbara in poi) è stata quella del 14-15 novembre 2012, quando vennero raggiunti i 13,49 metri a Ripetta (vedi il reportage di meteoroma.net), superando quella del 1976 che aveva toccato i 12,72 metri.

Per la cronaca, il più volte citato idrometro di Ripetta è situato poche centinaia di metri a monte di Ponte Sant'Angelo (inquadrato in questa foto con l'omonimo Castello) e rappresenta, dall'inizio del settecento, il dato di riferimento per il livello del Tevere nell'area urbana della Capitale. Come termine di paragone, valga il fatto che in condizioni normali, quando le banchine laterali appaiono interamente fuori dall'acqua, il livello del fiume a Ripetta non supera i 6,50/7,00 metri sullo zero idrometrico (il picco dell'evento qui fotografato, al mattino del 29 dicembre, è arrivato poco oltre gli 8,00 metri).

|